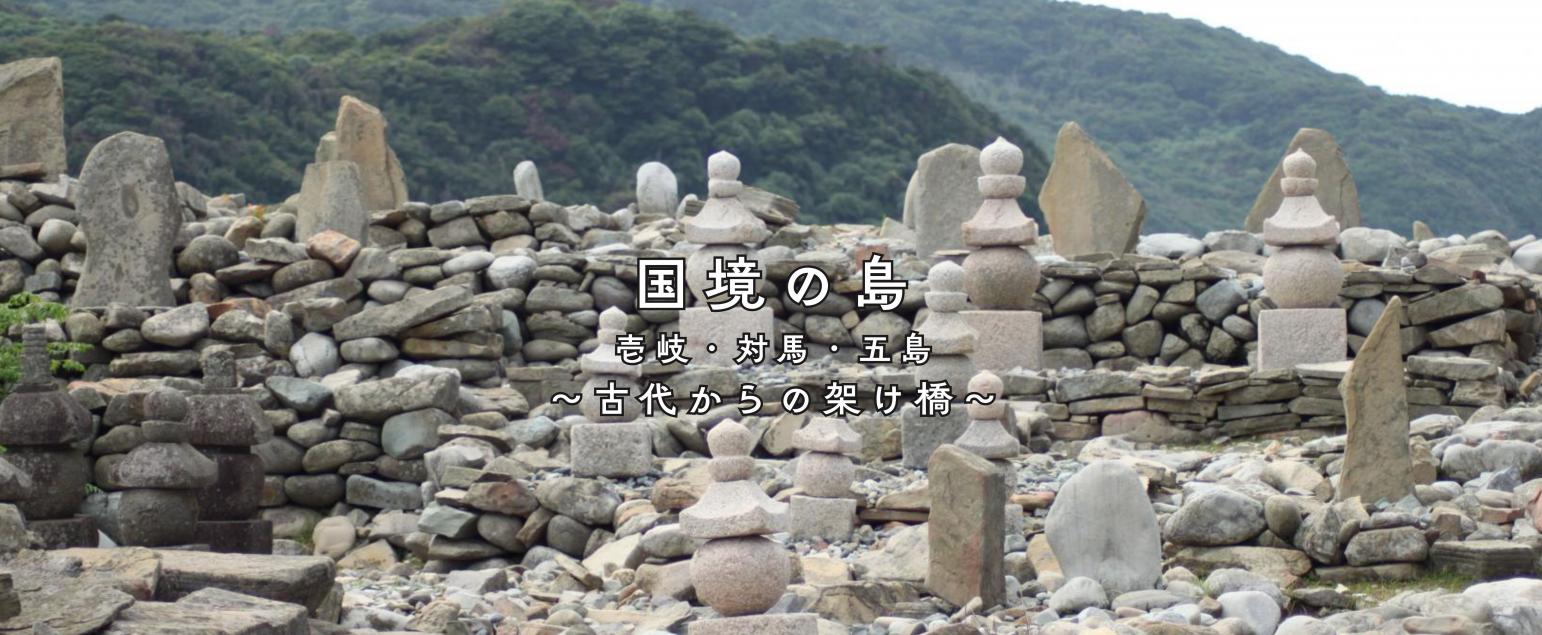

29の教会巡る3日間

- 所要時間:3日間

- 主な交通手段:車

START

宿を出発!

10分〜20分

キリシタン洞窟見学

この洞窟は、潜伏キリシタンの信仰と弾圧の歴史を今に伝える重要な場所です。幕末から明治初期、長崎各地でキリシタン弾圧が起きていました。明治元年(1868年)、「五島崩れ」と呼ばれる弾圧の際、3家族12人が迫害を逃れてこの洞窟に身を隠しました。若松港から船で10分の場所にあるこの洞窟は、奥行き50m、高さ5m、幅5mの十字型。海岸からは入口が見えず、絶好の隠れ場所でした。しかし、ある朝の炊事の煙が漁船に発見され、彼らは捕らえられ厳しい拷問を受けることになりました。この悲しい出来事は、禁教令が解かれる直前に起こりました。昭和42年(1967年)、苦しみに耐え信仰を守り抜いた先人たちをしのび、その悲しみを長く祈念するため、洞窟の入口には高さ4mの十字架と3.6mのキリスト像が建てられました。現在も毎年11月には、土井ノ浦教会の信者を中心に約100名が集まり、ミサを捧げています。

▷キリシタン洞窟見学はコチラ

10分〜20分

桐教会

教会の保護者は「聖ペトロ」。

明治30年(1897年)に建立し中五島最初の小教区として設立。現在の聖堂は、昭和33年(1958年)改装され、山口大司教によって祝別、献堂され、桐教会復活期の指導者、下村善七・ガスパル与作親子と清川沢次郎翁を顕彰する信仰先達者顕彰碑が昭和45年(1971年)教会場内に建立された。

瀬戸に映える赤い屋根の桐教会は、若松瀬戸を往来する船舶の安全を祈るように、丘の上に静かにたたずんでいる。教会から見下ろす景色は絶景。

明治30年(1897年)に建立し中五島最初の小教区として設立。現在の聖堂は、昭和33年(1958年)改装され、山口大司教によって祝別、献堂され、桐教会復活期の指導者、下村善七・ガスパル与作親子と清川沢次郎翁を顕彰する信仰先達者顕彰碑が昭和45年(1971年)教会場内に建立された。

瀬戸に映える赤い屋根の桐教会は、若松瀬戸を往来する船舶の安全を祈るように、丘の上に静かにたたずんでいる。教会から見下ろす景色は絶景。

約10分

高井旅教会

教会の保護者は「無限罪の聖母」。

教会が無かった頃、高井旅の信者は桐教会の巡回教会であった福見教会所属であった。

しかし、山越えをして教会へ行くことのできない信者がたくさんいたこともあり、高井旅に教会を建てようと計画した。 経済的に厳しかったが、建設費は信者が生活が苦しい中から出し合い、又浜串教会、福見教会、浜串漁業団の献金によって、五島灘を見下ろす小高い丘に昭和36年に落成。目前の海水浴場の青い海と白い砂浜に、赤い三角屋根が映える。

教会が無かった頃、高井旅の信者は桐教会の巡回教会であった福見教会所属であった。

しかし、山越えをして教会へ行くことのできない信者がたくさんいたこともあり、高井旅に教会を建てようと計画した。 経済的に厳しかったが、建設費は信者が生活が苦しい中から出し合い、又浜串教会、福見教会、浜串漁業団の献金によって、五島灘を見下ろす小高い丘に昭和36年に落成。目前の海水浴場の青い海と白い砂浜に、赤い三角屋根が映える。

約5分

福見教会

住民のほぼ全員がカトリック信者という福見地区にある教会。

教会の保護者は「聖フランシスコ・ザビエル」。

福見にキリスト教が伝来したのは、寛政11年(1799年)、外海から信者が移住したのが始まりと言われる。

しかし厳しい弾圧を逃れるために、信仰を伏せ潜伏キリシタンとして信仰を続けていた。

明治時代になり弾圧や迫害から解放されると、各地で教会建設が進められ、福見に最初の教会が建てられたのは明治15年(1882年)であるが、2年後に台風で崩壊している。その後、信徒達の献身的な労働力や援助により、大正2年(1913年)現在の教会が完成。

外部は屋根を除く全部がレンガ造りで、左右にステンドグラスが印象的。

レンガ造りの天主堂としては珍しく、日本的な格組折上天井を有する。

上五島地区では三つある赤レンガ造りの教会の一つである。

教会の保護者は「聖フランシスコ・ザビエル」。

福見にキリスト教が伝来したのは、寛政11年(1799年)、外海から信者が移住したのが始まりと言われる。

しかし厳しい弾圧を逃れるために、信仰を伏せ潜伏キリシタンとして信仰を続けていた。

明治時代になり弾圧や迫害から解放されると、各地で教会建設が進められ、福見に最初の教会が建てられたのは明治15年(1882年)であるが、2年後に台風で崩壊している。その後、信徒達の献身的な労働力や援助により、大正2年(1913年)現在の教会が完成。

外部は屋根を除く全部がレンガ造りで、左右にステンドグラスが印象的。

レンガ造りの天主堂としては珍しく、日本的な格組折上天井を有する。

上五島地区では三つある赤レンガ造りの教会の一つである。

約15分

浜串教会

教会の保護者は「聖マリア・マグダレナ」。

1899年(明治32年)に祝別された初代の教会堂は、捕鯨の利益で建てられたと言われている。 1966年(昭和41年)に海の近くに敷地を求め、現教会堂が建立。 近くの漁港には希望の聖母像があり、船の出入りを見守るように立つ姿が印象的。

1899年(明治32年)に祝別された初代の教会堂は、捕鯨の利益で建てられたと言われている。 1966年(昭和41年)に海の近くに敷地を求め、現教会堂が建立。 近くの漁港には希望の聖母像があり、船の出入りを見守るように立つ姿が印象的。

約1分

希望の聖母像

浜串港入口の岬の突端に、港を出入りする船の安全と豊漁を祈願して、昭和29年(1954)に建てられ、平成8年(1996)に建て替えられました。 1ヶ月の遠洋漁業から戻った信徒は、家族そろって聖母像の前で感謝の祈りを唱えるといいます。

奈良尾港から車で15分・有川港から車で35分

奈良尾港から車で15分・有川港から車で35分

約20分

船隠教会

五島灘に面した小さな集落に建てられた教会

教会の保護者は「ロザリオの聖母」。

明治16年(1883年)にパリ外国宣教師フレノー神父が船隠のある民家で御ミサを捧げられたのが船隠教会の始まりだと伝えられている。昭和2年(1927年)に民家を信徒たちの浄財によって買い受け、初代船隠教会として創立。しかし、老朽化と戦後の人口増もあり、昭和31年(1956年)に再建された。

教会の保護者は「ロザリオの聖母」。

明治16年(1883年)にパリ外国宣教師フレノー神父が船隠のある民家で御ミサを捧げられたのが船隠教会の始まりだと伝えられている。昭和2年(1927年)に民家を信徒たちの浄財によって買い受け、初代船隠教会として創立。しかし、老朽化と戦後の人口増もあり、昭和31年(1956年)に再建された。

佐野原教会

中通島の中央の山中にある教会。

教会の保護者は「聖ペトロ」。

佐野原盆地に人が住みだしたのは18世紀後半と言われ、自宅を家御堂として開放していたが、戦後の混乱期には復員や帰郷などで人口が増えいよいよ教会が必要になった。 資金不足などの問題はあったが、昭和25年(1950年)小さな仮聖堂を建立した。 その後、老朽化が進み、昭和38年(1963年)、念願の教会が落成した、 町内としては数少ない海の見えない山間部にある教会である。 天井には十字架が描かれている。

教会の保護者は「聖ペトロ」。

佐野原盆地に人が住みだしたのは18世紀後半と言われ、自宅を家御堂として開放していたが、戦後の混乱期には復員や帰郷などで人口が増えいよいよ教会が必要になった。 資金不足などの問題はあったが、昭和25年(1950年)小さな仮聖堂を建立した。 その後、老朽化が進み、昭和38年(1963年)、念願の教会が落成した、 町内としては数少ない海の見えない山間部にある教会である。 天井には十字架が描かれている。

約15分

鯛ノ浦教会

教会の保護者は「聖家族」。

明治14年(1881年)建立、明治36年(1903年)に建て替え、現建物(新教会)は昭和54年(1979年)建立。

旧鯛ノ浦教会の建設には鉄川与助が関わっており、鐘楼には一部長崎市にある浦上天主堂の被爆煉瓦を使用。 また、旧教会は現在資料館として使用されており、展示物は多くはないが、踏み絵など弾圧時の資料を見ることができる。旧教会の後方には、ルルドや鯛ノ浦集落で布教に尽力された方々の像が建てられており、向かって左端のブレル神父の墓が外れの墓地に、御巣鷹六人切りの墓碑が、教会裏手山腹に建てられている。

明治14年(1881年)建立、明治36年(1903年)に建て替え、現建物(新教会)は昭和54年(1979年)建立。

旧鯛ノ浦教会の建設には鉄川与助が関わっており、鐘楼には一部長崎市にある浦上天主堂の被爆煉瓦を使用。 また、旧教会は現在資料館として使用されており、展示物は多くはないが、踏み絵など弾圧時の資料を見ることができる。旧教会の後方には、ルルドや鯛ノ浦集落で布教に尽力された方々の像が建てられており、向かって左端のブレル神父の墓が外れの墓地に、御巣鷹六人切りの墓碑が、教会裏手山腹に建てられている。

旧 鯛ノ浦教会

上五島の布教の中心として、1881年(明治14年)に最初の教会が設立され、1903年(明治36年)に建て替えられた。鐘楼には、一部に長崎市の浦上天主堂の被爆レンガが使用されている。

現在は資料館として使用されており、踏み絵など弾圧時の資料を見ることができる。旧教会の後方には、ルルドや鯛ノ浦集落で布教に尽力された方々の像が建てられており、向かって左端のブレル神父の墓が外れの墓地に、御巣鷹六人切りの墓碑が、教会裏手山腹に建てられている。

現在は資料館として使用されており、踏み絵など弾圧時の資料を見ることができる。旧教会の後方には、ルルドや鯛ノ浦集落で布教に尽力された方々の像が建てられており、向かって左端のブレル神父の墓が外れの墓地に、御巣鷹六人切りの墓碑が、教会裏手山腹に建てられている。

約10分