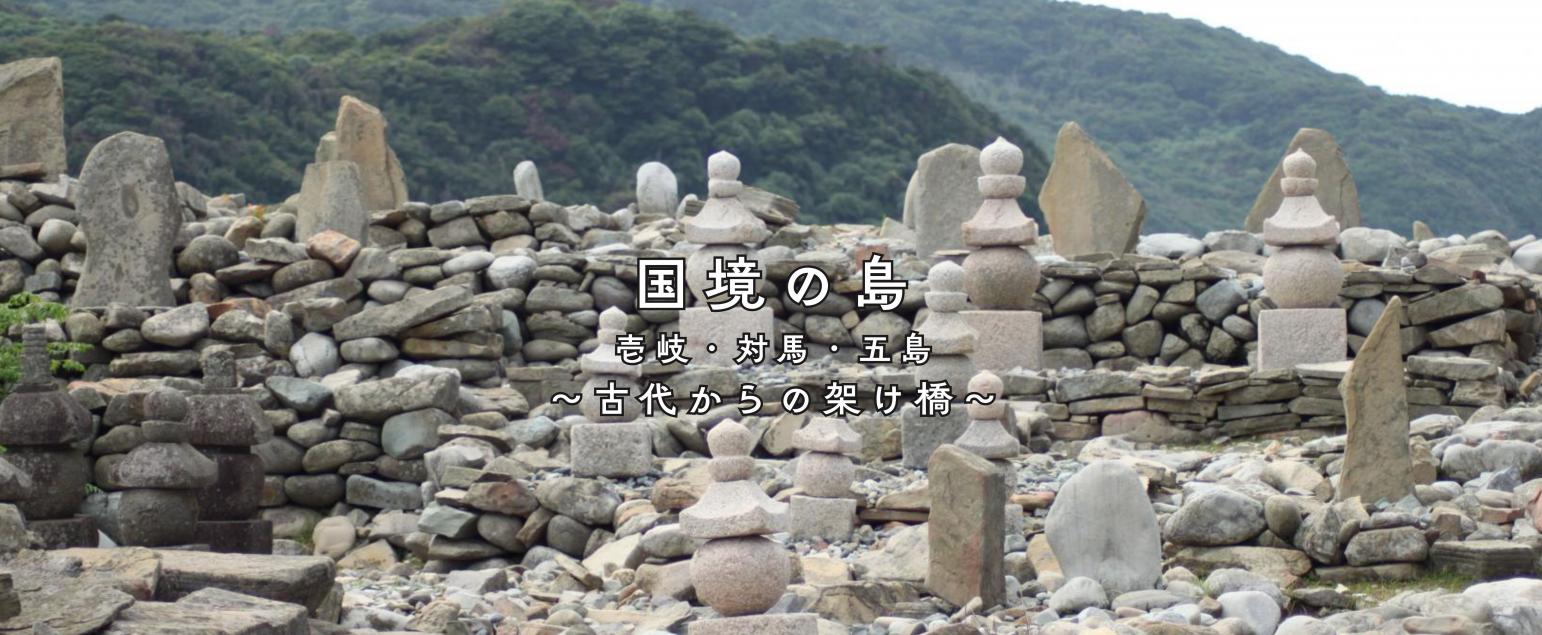

29の教会巡り

START

約25分

頭ヶ島天主堂

世界遺産

港を出て最初に向かうのは、世界遺産「頭ヶ島の集落」に立つ、全国でも珍しい石造りの教会です。名匠・鉄川與助の設計のもと、地元の信徒たちが約10年かけて石を積み上げこの地に完成させました。外観はどっしりとしていて力強い印象ですが、扉を開けると、そこにはパステルカラーの優しい空間が待っています。温かく包み込んでくれるような場所です。

●見学には予約が必要です。

詳細ページをご確認ください。

キリシタン墓地 (頭ヶ島の集落)

自然に咲く花々に囲まれる厳かな空間。

日本の墓地にある石碑と同じ形状のお墓ですが、石の上にはクルスが添えられており、日に照らされて浮かび上るシルエットは、厳かな光景に包まれる。

5月には、赤いマツバギクが花のカーペットを敷き詰めたように一面に咲き乱れ、浜辺に打ち寄せる波の音と潮風に抱かれて、ひっそりと佇むキリシタン墓地、潜伏キリシタンの哀しい歴史を訪れる人々の心に語りかけてくる。

日本の墓地にある石碑と同じ形状のお墓ですが、石の上にはクルスが添えられており、日に照らされて浮かび上るシルエットは、厳かな光景に包まれる。

5月には、赤いマツバギクが花のカーペットを敷き詰めたように一面に咲き乱れ、浜辺に打ち寄せる波の音と潮風に抱かれて、ひっそりと佇むキリシタン墓地、潜伏キリシタンの哀しい歴史を訪れる人々の心に語りかけてくる。

約30分

丸尾教会

明治32年(1899年)頃まで通称「家聖堂」と呼ばれる信徒集会所があり、礼拝堂を兼ねて20戸ほどの信徒の司教にあたっていたが、青砂ヶ浦教会主任大崎八重師の時、丸尾の丘の上に白亜の教会が建立され、正式の巡回教会として歩み始めた。現在の聖堂は昭和47年(1972年)に里脇大司教によって祝別され、昭和50年(1975年)青砂ヶ浦小教区から丸尾小教区として独立した。

約6分

青砂ヶ浦天主堂

1910年(明治43年)に建立された青砂ヶ浦天主堂は、鉄川與助による初期のレンガ造り建築の傑作です。2001年に国の重要文化財に指定され、2010年には献堂100周年を迎えました。赤レンガの優美な外観と、ステンドグラスから差し込む光が織りなす神秘的な空間は、思わずため息が出るほどの美しさです。教会の保護者「聖ミカエル」1878年(明治11年)頃には小さな集会所でしたが、大崎神父が外国から原書を取り寄せて設計・施工を指導し、1910年に現在の教会堂を建立しました。正統的な様式と意匠を特徴とする現在の建物は3代目です。

約5分

曽根教会

教会の保護者は「無原罪の聖母」。旧聖堂は明治32年(1899年)に鉄川与助が20歳の時、初めて教会建設に携わった。1966年(昭和41年)に現在の教会堂が建設された。 東に五島灘、西に東シナ海を一望できる地にあり、五島灘に昇る朝日、東シナ海に沈む夕日を同じ場所にいながら眺めることができる。

約10分

小瀬良教会

教会の保護者は「聖ヨセフ」。

番岳に連なる丘の中腹に位置し、椿に囲まれた自然豊かな地に小さく静かな佇まいで建てられている。昭和25年(1950年)、仲知小教区の巡回教会として祝別され、昭和46年(1971年)、曽根小教区に編入され、現在に至っている。 石垣が積まれ、山城を思わせる外観に、小規模で飾りのない内部空間が特徴である。

番岳に連なる丘の中腹に位置し、椿に囲まれた自然豊かな地に小さく静かな佇まいで建てられている。昭和25年(1950年)、仲知小教区の巡回教会として祝別され、昭和46年(1971年)、曽根小教区に編入され、現在に至っている。 石垣が積まれ、山城を思わせる外観に、小規模で飾りのない内部空間が特徴である。

約10分

江袋教会

教会の保護者は「イエスのみ心」。

江袋教会は明治15年(1882年)パリ外国宣教師会ブレル神父指揮のもと建設された。

建物構造は、木造単層屋根で変形の寄棟造りで、基本的には日本の伝統技術を用いて設計され、尖塔アーチの窓や鎧戸を備えることによって外観に洋風の雰囲気を与えていた。

なお、江袋教会堂は実際に使用されている木造の教会堂では国内最古とされていたが、2007年(平成19年)2月、火災により焼損。 柱や梁などの残存部を生かしての修復工事が行われ、2010年(平成22年)5月に修復され、献堂式が行われた。

江袋教会は明治15年(1882年)パリ外国宣教師会ブレル神父指揮のもと建設された。

建物構造は、木造単層屋根で変形の寄棟造りで、基本的には日本の伝統技術を用いて設計され、尖塔アーチの窓や鎧戸を備えることによって外観に洋風の雰囲気を与えていた。

なお、江袋教会堂は実際に使用されている木造の教会堂では国内最古とされていたが、2007年(平成19年)2月、火災により焼損。 柱や梁などの残存部を生かしての修復工事が行われ、2010年(平成22年)5月に修復され、献堂式が行われた。

約5分

仲知教会

教会の保護者は「聖ヨハネ五島」。

仲知(島ノ首)の移住開拓が始まったのは、1810年ごろ。 その後、真浦、久志、大水、赤波江と開拓が続いていった。 真浦の浜に教会堂が建ったのは、明治14年(1881年)で、平屋建ての木造瓦葺であり、昭和7年(1932年)に主任座が江袋教会から仲知教会に移された。 三代目となる現在の教会堂は、昭和53年(1978年)わずか70数戸で築き上げられており、色鮮やかなステンドガラスが印象的。

仲知(島ノ首)の移住開拓が始まったのは、1810年ごろ。 その後、真浦、久志、大水、赤波江と開拓が続いていった。 真浦の浜に教会堂が建ったのは、明治14年(1881年)で、平屋建ての木造瓦葺であり、昭和7年(1932年)に主任座が江袋教会から仲知教会に移された。 三代目となる現在の教会堂は、昭和53年(1978年)わずか70数戸で築き上げられており、色鮮やかなステンドガラスが印象的。

約11分

米山教会

中通島の最北にある教会。

教会の保護者は「聖アンデレ」。

明治36年(1903年)に建立された最初の聖堂は、山の頂上付近であったため、狭い山道を歩いていた。その後、老朽化が激しくなり、交通の便利な海岸線近くに居を構える信徒が相次いだこともあり、現在の聖堂は昭和52年(1977年)信徒の便宜を図って、集落のほぼ中央部に建立し献堂式が行われた。

教会の保護者は「聖アンデレ」。

明治36年(1903年)に建立された最初の聖堂は、山の頂上付近であったため、狭い山道を歩いていた。その後、老朽化が激しくなり、交通の便利な海岸線近くに居を構える信徒が相次いだこともあり、現在の聖堂は昭和52年(1977年)信徒の便宜を図って、集落のほぼ中央部に建立し献堂式が行われた。

約7分

津和崎灯台

上五島最北端にある白亜の灯台

★絶景スポット

緑の中に純白の建物が一際鮮やかに映える津和崎灯台。

眼前に広がる群青の海上に、浮かんで見えるのは旧野首教会のある野崎島、小値賀、宇久、平戸の島々。

約20分

赤波江教会

教会の保護者は「聖ヨセフ」。

赤波江教会は明治17年(1884年)に初代教会、現教会は昭和46年(1971年)に献堂された。

この教会には、貴重な資料として、フランス人の宣教師、マルマン師が明治10年(1877年)初めて赤波江教会を巡回した時の洗礼簿があるという。 それによると、当時の信者達がたとえ山間僻地であっても比較的自然条件に恵まれた平地と湧水のある場所を見つけて移住したことが伺える。

急斜面に建つ教会は、津和崎方面から見ることもでき、大自然の中に映える赤い屋根が印象的。

赤波江教会は明治17年(1884年)に初代教会、現教会は昭和46年(1971年)に献堂された。

この教会には、貴重な資料として、フランス人の宣教師、マルマン師が明治10年(1877年)初めて赤波江教会を巡回した時の洗礼簿があるという。 それによると、当時の信者達がたとえ山間僻地であっても比較的自然条件に恵まれた平地と湧水のある場所を見つけて移住したことが伺える。

急斜面に建つ教会は、津和崎方面から見ることもでき、大自然の中に映える赤い屋根が印象的。

約22分

大水教会

教会の保護者は「聖ミカエル」。

この地区は集落のほとんどが信者であり、旧聖堂は大正5年(1916年)に祝別されたが、老朽化のため解体し、現在の新聖堂は昭和60年(1985年)に祝別された。

明治初期の大水は、信仰を守り伝えていく組織も伝道師としての資格を持つ者もいないキリシタン集落であった。 そのため迫害を受けずに済んだが、集落の信仰復帰は他の地域に比べ遅れることになる。

しかし、近隣の伝導師達の指導もあって、村をあげてのカトリック復帰となった。内部には美しいステンドグラスや彫刻がほどこされている。

この地区は集落のほとんどが信者であり、旧聖堂は大正5年(1916年)に祝別されたが、老朽化のため解体し、現在の新聖堂は昭和60年(1985年)に祝別された。

明治初期の大水は、信仰を守り伝えていく組織も伝道師としての資格を持つ者もいないキリシタン集落であった。 そのため迫害を受けずに済んだが、集落の信仰復帰は他の地域に比べ遅れることになる。

しかし、近隣の伝導師達の指導もあって、村をあげてのカトリック復帰となった。内部には美しいステンドグラスや彫刻がほどこされている。

約30分

冷水教会

教会の保護者は「聖ヨセフ」。

かつて信者たちは、対岸にある青砂ヶ浦天主堂へ伝馬船で通っていたが、1907年(明治40年)に現在の教会堂が完成し、青砂ヶ浦天主堂の巡回教会となった。 鉄川与助が棟梁として初めて設計、施工した教会として知られている。

純然なる木造建築で、列柱は角柱、簡素な植物模様柱頭は旧鯛ノ浦教会堂に酷似し、堂崎天主堂にも相通じるものがある。単層屋根構造、内部は3廊式で主廊部、側廊部ともに漆喰仕上げ4分割ルブヴォールト天井を取り入れ、当時としては極めて斬新な建築であった。 全体として穏やかな尖塔アーチを基本に用い、側面の窓は5つの円を組み合わせた模様となっている。教会から見下ろす奈摩湾は絶景。

かつて信者たちは、対岸にある青砂ヶ浦天主堂へ伝馬船で通っていたが、1907年(明治40年)に現在の教会堂が完成し、青砂ヶ浦天主堂の巡回教会となった。 鉄川与助が棟梁として初めて設計、施工した教会として知られている。

純然なる木造建築で、列柱は角柱、簡素な植物模様柱頭は旧鯛ノ浦教会堂に酷似し、堂崎天主堂にも相通じるものがある。単層屋根構造、内部は3廊式で主廊部、側廊部ともに漆喰仕上げ4分割ルブヴォールト天井を取り入れ、当時としては極めて斬新な建築であった。 全体として穏やかな尖塔アーチを基本に用い、側面の窓は5つの円を組み合わせた模様となっている。教会から見下ろす奈摩湾は絶景。

約2分

矢堅目公園

奈摩湾入口にあり、円錐形の奇岩と複雑な海岸線が美しい。

夏には鮮やかなオレンジ色のオニユリが咲き、展望所から見る雄大な景色は絶景で、東シナ海に沈む夕日に感動をおぼえます。

対岸の▶白草公園から望む、矢堅目の岩越しに沈む夕日もおススメです!車で10分程度。

1日目終了~お宿へ~

1日目終了。このコースの場合、有川・上五島・新魚目エリアでのご宿泊が次の日のスタートに便利です!

★★★おすすめ★★★

お宿近くで毎日開催!リクライニングチェアに座って島の星空を堪能!