日本遺産巡り

古代から国と国を結ぶ架け橋として栄えてきた五島列島。新上五島町には、遣唐使ゆかりの史跡や日島の石塔群など、日本遺産に認定された歴史的スポットが数多く残っています。このモデルコースでは、五島列島の豊かな歴史と文化をじっくり学びながら巡る旅をお楽しみいただけます。➡日本遺産についてはコチラ

▶音声ガイドの案内

音声ガイドを聞きなが巡ればさらに充実した体験に。

景色や遺跡の意味がより深く理解でき、より楽しむことができます。➡詳しくはコチラ

- 所要時間:1日

- 主な交通手段:車

START

鯨賓館ミュージアム

日本遺産や世界文化遺産の展示、関連書籍も揃うミュージアム。学びの旅のスタートにぴったりです。有川港内にあるので、島についてまずはここで予習してから出発できます。

12分

姫神社跡

五島列島は、かつて遣唐使が大陸へ向かう際の最後の寄港地として重要な役割を果たしました。その航海は羅針盤もなく、順風や天候に左右される命がけの旅。安全を祈るため、遣唐使一行は田疑姫(たぎひめ)という海の神を祀り、馬印や銅鏡を奉納しました。これが姫神社の始まりです。

1835年には、社殿が「ともじり石」近くへ移され、現在は「姫神社跡」として石碑と小さな祠が残されています。

1分

ともじり石

5分

三日ノ浦憩いの広場

三日ノ浦は遣唐使が三日間滞在したことに由来する地名とされています。広場からみえる瀬は錦帆瀬(きんぽぜ)と呼ばれ、遣唐使船が暴風雨により漂着し、帆を修理のために干した場所として伝えられています。この地で遣唐使船が停泊していた悠久の歴史に思いを馳せながら、ゆっくりとお過ごしください。

2分

御舟様

御舟様は、航海技術が発達していなかった時代、遣唐使一行が航海の安全と無事を神仏の加護に頼り、舟の形をした石を奉納したものと伝えられています。778年(宝亀9年)、遣唐使の四隻の船団のうち、嵐に遭い五島列島まで無事に戻れたのは一隻のみでした。命からがら帰国した遣唐使一行は、この舟形石の前で無事帰国の願解きと感謝の祈りを捧げたと伝えられています。

現在は一部のみが残っていますが、この場所は昔、亀ヶ崎と呼ばれ、亀の甲羅のような大きな石がある神聖な場所でした。背後に山王山が聳え立ち、遥拝所のようにもみえます。

最澄が遣唐使として唐へ渡った際、無事帰国の感謝として山王の神様を祀ったと伝えられている山王山ですが、それ以前から自然崇拝の対象であったことも考えられるかもしれません。

15分

山王山 (山王山展望所)

山王山は遣唐使の時代、最澄がこの山を日吉神人と共に訪れ、入唐成就のお礼参りとして比叡山延暦寺の守護神・山王権現を祭祀したと伝えられている歴史深い山岳信仰の山です。現在も山麓の荒川集落に一之宮、八合目付近に二ノ宮、山頂に三之宮が祀られています。

上五島で2番目に高い山で、登山コースは今里登山口と荒川登山口の2つがあります。今里登山口からは深山の趣を楽しめますが、登山道の整備が不十分なため迷わないように注意が必要です。荒川登山口には、荒川集落の一之宮からのコースと駐車場から頂上までの2つのルートがあります。山頂の展望台からは、入り組んだ入江が織りなす美しい瀬戸の景色を一望することができます。

●距離:約 3.5km(荒川~駐車場~山頂)、約 3km(今里~山頂)

●歩行時間(片道):約 60 分(荒川~駐車場~山頂)、約 50 分(今里~山頂)

45分

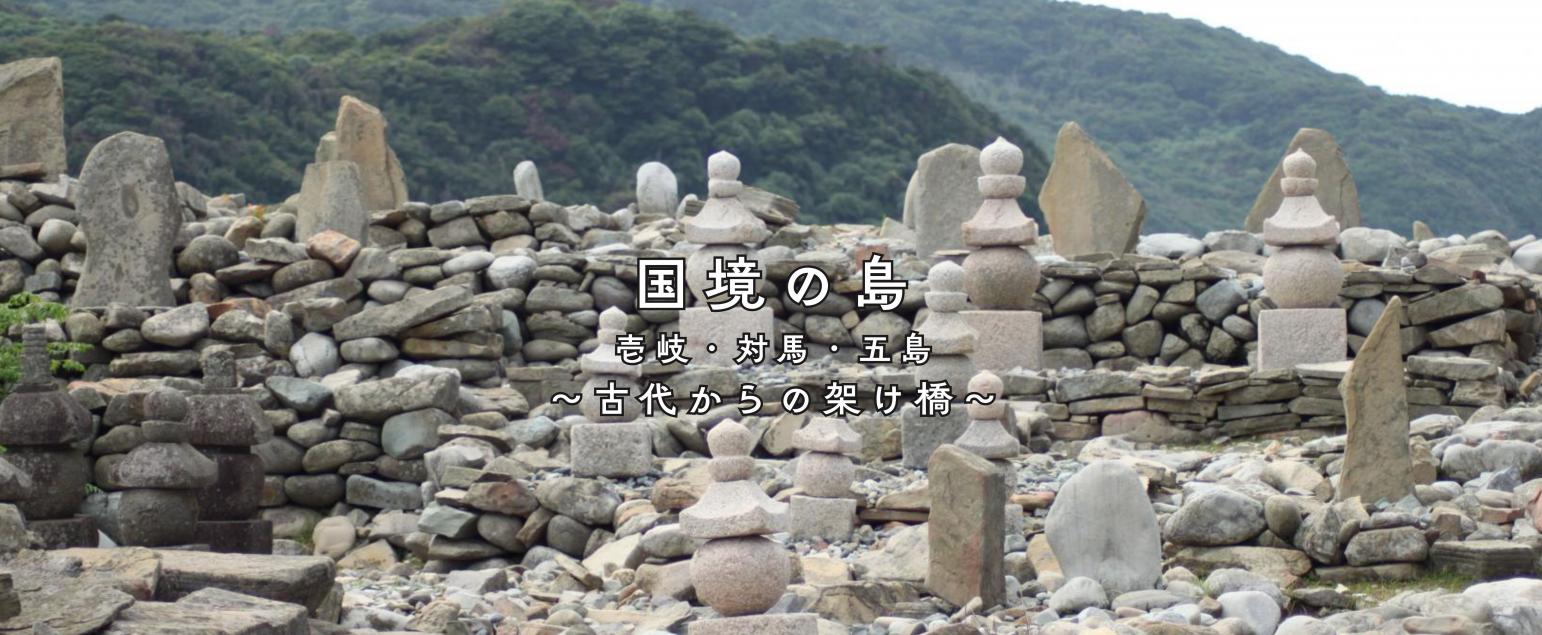

日島の石塔群

日島は五島列島若松島の北西にある小さな島です。面積はわずか1.4平方キロメートルながら、海岸沿いには70基もの石塔が海に向かって立ち並び、独特な景観を形作っています。これらは「日島の石塔群」と呼ばれ、五輪塔から単純な石積みまで、多様な形態の石塔が存在します。鎌倉時代から江戸時代にかけて建立されたこれらの石塔には、六甲山の御影石、若狭湾の日引石、阿蘇の凝灰岩と主に3種類の石材が使用されています。これらは大陸との交易船が、荷物を降ろした後の船のバランスを保つための重し(バラスト)として運ばれてきたと考えられています。当時これらの石材は非常に高価で、現代の価値に換算すると数千万円相当とされており、石塔の建立者たちが相当な財力を持っていたことを示唆しています。

日島の歴史については不明なことが多く、古文書上でも石塔群を建塔した背景ははっきりと記述されていませんが、海難事故犠牲者の墓碑や航海安全の祈願碑、あるいは当時の有力な交易者たちによる生前供養など、複数の説が存在します。特に1300年代から1400年代にかけて建立された石塔が多く、この時期は倭寇が活発だった時期と重なることから、この遺跡は五島列島が重要な海上交易の中継地であったことを示す貴重な歴史的証拠となっています。

番外編:五島うどん作り体験

五島うどんは、日本遺産『国境の島 壱岐・対馬・五島~古代からの架け橋~』の構成文化財のひとつであり、日本三大うどんのひとつとしても知られています。起源には諸説ありますが、遣唐使とのつながりが最もよく知られ、中国の伝統麺『索麺』をルーツに、遣唐使が五島列島に寄港した際に持ち帰ったとされます。千年以上の時を経て、島の風土や人々の工夫により、現在の手延うどんへと発展しました。体験では、職人の指導のもと手で麺を延ばす工程を実際に体験できます。自分で作ったうどんを持ち帰れば、五島の歴史と文化を五感で味わう特別な思い出に。古代から続く島の伝統を学びながら体験できる、学びの旅の番外編です。